Barrierefreiheit in der Softwareentwicklung: Die digitale Inklusion sicherstellen

Ein Impulsbeitrag von Alexander Heller und Dennis Teering aus dem Segment Finance & Public

Das erwartet Sie in diesem Artikel:

Moderne Softwarelösungen erschließen immer neue Nutzergruppen. Anforderungen an die Barrierefreiheit sind dabei nicht mehr wegzudenken und konsequent gedachte und umgesetzte Strategien ebnen digitale Bordsteine ein. Dieser Artikel klärt über das neue Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) auf und zeigt, mit welcher Stärke SMF daran beteiligt ist, barrierefreie Lösungen für und mit Kunden zu entwickeln.

Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) – Neue Anforderungen an digitale Produkte ab 2025

Mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG), das am 28. Juni 2025 in Kraft getreten ist, wurden in Deutschland erstmals umfassende und verbindliche Anforderungen an die Barrierefreiheit von digitalen Produkten und Dienstleistungen im privaten Sektor festgelegt. Ziel des Gesetzes ist es, den Zugang zu digitalen Angeboten für Menschen mit Behinderungen deutlich zu verbessern und somit die Teilhabe an der digitalen Gesellschaft nachhaltig zu stärken.

Das BFSG setzt die EU-Richtlinie European Accessibility Act (EAA) in nationales Recht um und verpflichtet Unternehmen dazu, ihre digitalen Produkte und Dienstleistungen so zu gestalten, dass sie für alle Menschen, unabhängig von Behinderung, nutzbar sind.

Betroffen sind insbesondere:

- Webseiten und mobile Anwendungen

- E-Commerce-Plattformen und Online-Shops

- Banking- und Finanzdienstleistungen

- Software für den Endkundenbereich (z. B. Ticketautomaten, Apps)

- Digitale Lesemedien (E-Books, E-Reader)

Die Anforderungen orientieren sich an den internationalen Standards der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1 / 2.2) sowie an der EN 301 549 Norm und fordern unter anderem:

- Bedienbarkeit ohne Maus (per Tastatur)

- Unterstützung von assistiven Technologien (Screenreader, Braillezeilen)

- Wahrnehmbarkeit durch ausreichende Kontraste, skalierbare Schriftgrößen und klare Strukturen

- Verständlichkeit der Inhalte durch einfache Sprache und klare Navigation

Ab dem Jahr 2025 können Unternehmen, die ihre Produkte und Dienstleistungen nicht barrierefrei gestalten, nicht nur mit rechtlichen Sanktionen konfrontiert werden, sondern auch erhebliche Wettbewerbsnachteile erleiden. Barrierefreiheit entwickelt sich zunehmend zu einem anerkannten Qualitätsmerkmal und wird vom Markt verstärkt als Ausdruck von Nutzerorientierung und sozialer Verantwortung erwartet.

Es gilt, diese gesetzlichen Änderungen frühzeitig zu antizipieren und in den Software-Entwicklungsprozesse zu integrieren, um rechtskonform und zukunftssicher auszurichtet zu sein.

BITV 2.0 vs. BFSG – die wichtigsten Unterschiede

| Kriterium | BITV 2.0 (bisher aktiv) | BFSG (seit dem 28.06.2025) |

| Rechtsgrundlage | Verordnung auf Basis des BGG (Behindertengleichstellungsgesetz) | Umsetzung der EU-Richtlinie 2019/882 (European Accessibility Act, EAA) in nationales Recht |

| Geltungsbereich | Öffentliche Stellen (Verwaltungen, Behörden) und deren Websites/Apps | Private Unternehmen mit bestimmten digitalen Produkten und Dienstleistungen |

| Betroffene Produkte | Websites, mobile Apps und Intranets, öffentlicher Stellen, elektronische Verwaltungsprozesse | Websites, mobile Apps, E-Commerce, Bankdienste, E-Books, Hardware mit Software-Interface (z. B. Geldautomaten) |

| Pflicht zur Barrierefreiheit | Seit 2011 verpflichtend für den öffentlichen Sektor in Deutschland | Seit dem 28.06.2025 verpflichtend für betroffene Wirtschaftsakteure (mit Übergangsfristen) |

| Relevante Standards | WCAG 2.1 AA, EN 301 549 | WCAG 2.1 / 2.2 AA, EN 301 549 |

| Technische Anforderungen | Fokus auf wahrnehmbare, bedienbare, verständliche, robuste digitale Angebote (z. B. Tastaturbedienung, Kontraste, Screenreader-Kompatibilität) | Vergleichbare Anforderungen, ergänzt um zusätzliche Produktbereiche (z. B. E-Reader, Zahlungsterminals) |

| Zielsetzung | Gleichberechtigter Zugang zu digitalen Verwaltungsangeboten für Menschen mit Behinderungen | EU-weite Vereinheitlichung barrierefreier Standards im privaten Sektor zur Verbesserung der Teilhabe am digitalen Leben |

| Kontrolle / Sanktionen | Überwachungsstellen der Länder, ggf. Schlichtungsstelle BGG | Marktüberwachung durch Behörden, Verbraucherrechte, Bußgelder bei Verstößen |

| Zusätzlicher Nutzen | Transparenz und Inklusion im öffentlichen Raum | Wettbewerbsvorteil, Innovation, neue Zielgruppen im Markt |

Zusammenfassung der Unterschiede:

- BITV 2.0 regelt die Barrierefreiheit im öffentlichen Sektor (bereits seit 2018 verbindlich).

- BFSG verpflichtet nun auch den privaten Sektor in klar definierten Bereichen.

- Beide orientieren sich an den gleichen technischen Standards (WCAG / EN 301 549), unterscheiden sich aber im Adressatenkreis und in den betroffenen Produkten.

- Das BFSG führt erstmals explizit Marktüberwachungsmechanismen und Sanktionen für Verstöße im privatwirtschaftlichen Bereich ein.

Barrierefreiheit als Standard in der Softwareentwicklung Mit dem Inkrafttreten des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG) ist die digitale Barrierefreiheit als fester Bestandteil der Softwareentwicklung zu betrachten. Dies gilt insbesondere für Softwarelösungen, welche im B2C-Geschäft oder im Public-Sektor Einsatz finden. Aufgrund unserer Projekterfahrungen im Public-Sektor sind wir bereits seit Längerem mit dem Thema vertraut und durften den BITV- sowie WCAG-Standard bereits in einigen Projekten z. B. auf Basis unseres Low-Code-Frameworks „CoreFrame“ erfolgreich umsetzen.

„Für uns bei SMF ist Barrierefreiheit mehr als eine gesetzliche Pflicht: Sie ist ein Anspruch, an dem wir konsequent arbeiten. Unser Ziel ist es, Software so zu gestalten, dass sie für alle Menschen zugänglich ist, unabhängig von körperlichen oder kognitiven Einschränkungen. Damit wollen wir Qualität und Nutzerzentrierung steigern und zugleich einen Beitrag zu sozialer Verantwortung leisten.“ (Zitat: Alexander Heller)

Unser Anspruch bei B2C-Projekten wie Webanwendungen oder Portallösungen

Im Auftrag des Kunden integrieren wir die Barrierefreiheitsanforderungen konsequent in alle Phasen der Softwareentwicklung – von der Anforderungsanalyse über UX/UI-Design bis hin zur technischen Umsetzung und Qualitätssicherung. Unser Ziel ist es, sowohl unsere eigenen Anwendungen als auch Kundenprojekte so zu gestalten, dass sie den Anforderungen der WCAG 2.1/2.2 AA sowie den einschlägigen gesetzlichen Regelwerken in Deutschland entsprechen.

Warum das wichtig ist:

- Inklusion: Niemand soll vom Zugang zu digitalen Produkten ausgeschlossen werden.

- Rechtssicherheit: Wir schützen unsere Kunden und uns selbst vor rechtlichen Konsequenzen.

- Qualität: Barrierefreie Software ist strukturierter, durchdachter und oft für alle Nutzergruppen besser anzuwenden.

- Reputation: Barrierefreiheit ist ein Ausweis für moderne, verantwortungsbewusste Unternehmen.

WCAG-Prüfung: Qualitätssicherung und Testing für Barrierefreiheit mit Axe automatisieren

Um digitale Produkte für alle Nutzerinnen und Nutzer zugänglich zu gestalten, empfehlen wir einen mehrstufigen Prüfansatz, der sowohl automatisierte als auch manuelle Verfahren umfasst.

Mit der Integration von Axe Core in die bestehenden QA-Workflows können Verstöße gegen die WCAG-Richtlinien effizient identifiziert werden. Eine solche Automatisierung hilft dabei, eine Baseline zu etablieren und regressionssicher aufrechtzuerhalten. Typische Problemfelder wie fehlerhafte Alternativtexte, unzureichende Farbkontraste oder fehlerhafte ARIA-Rollen werden automatisiert erkannt und systematisch dokumentiert. Die Ergebnisse der Prüfungen mit Axe Core fließen unmittelbar in die Entwicklungsrückmeldungen ein und tragen so zur kontinuierlichen Verbesserung der Barrierefreiheit bei.

Die automatisierten Prüfungen werden durch manuelle Tests ergänzt, die insbesondere Aspekte der Nutzerführung und Wahrnehmbarkeit abdecken, die durch Tools nicht vollständig bewertet werden können. Dazu gehören Screenreader-Tests mit JAWS, NVDA o. Ä. sowie umfassende Prüfungen der vollständigen Tastaturbedienbarkeit. Hierbei wird geprüft, ob alle interaktiven Elemente logisch fokussierbar sind und eine sinnvolle Reihenfolge sowie eine nachvollziehbare semantische Struktur aufweisen.

Durch diese Kombination aus automatisierten und manuellen Prüfmethoden stellen wir sicher, dass digitale Produkte nicht nur formalen Anforderungen genügen, sondern auch praktisch für Menschen mit Behinderungen uneingeschränkt nutzbar sind.

Integration von Axe Core in Build-Pipelines zur Sicherung der Barrierefreiheit

Neben klassischen Unit- und Integrationstests lässt sich Axe Core besonders effektiv in Kombination mit modernen End-to-End-Test-Frameworks wie Playwright oder Selenium einsetzen. Diese Werkzeuge ermöglichen es, komplette Benutzerflüsse realitätsnah zu simulieren, wodurch Accessibility Checks in praxisnahen Szenarien durchgeführt werden können.

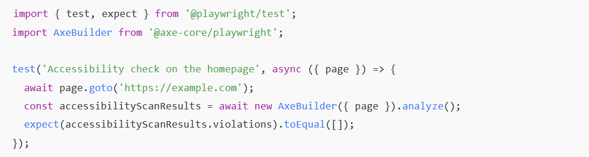

Axe Core und Playwright

Playwright bietet eine moderne, zuverlässige Grundlage für End-to-End-Tests moderner Webanwendungen. Die Kombination von Playwright mit @axe-core/playwright ermöglicht es, Accessibility Scans direkt im Kontext der Playwright-Tests auszuführen.

Typische Anwendungsfälle sind das Testen von ganzen Seiten, Dialogen oder spezifischen UI-Komponenten nach ihrer Interaktion (z. B. nach dem Öffnen eines Menüs oder dem Ausfüllen eines Formulars). Dabei wird der aktuelle DOM-Zustand mithilfe von Axe Core analysiert, und das Ergebnis kann sofort im Test-Report dokumentiert werden.

Ein Beispiel für die Integration in einen Playwright-Test:

Einsatz von Axe in Kombination mit Playwright

Durch die Integration in eine bestehende Playwright-Test-Suite lässt sich sicherstellen, dass Accessibility-Verstöße nicht nur einmalig geprüft, sondern kontinuierlich mit jeder Code-Änderung erkannt werden.

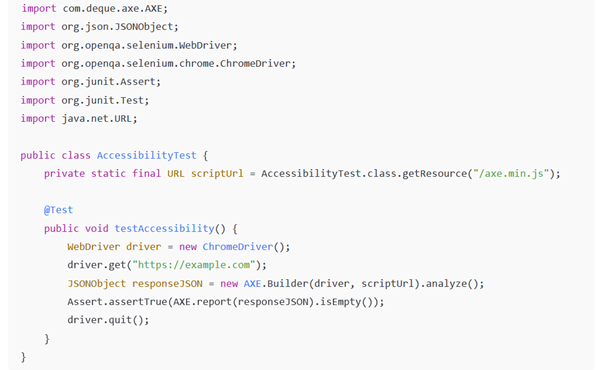

Axe Core und Selenium

Für Teams, die auf Selenium als etabliertes End-to-End-Test-Framework setzen, bietet Axe Core eine ähnliche Möglichkeit der Integration über axe-core-selenium-java. Dieses Modul ermöglicht es, Accessibility-Checks direkt innerhalb der Selenium-Testabläufe auszuführen und die Ergebnisse im Kontext der bekannten Testinfrastruktur zu dokumentieren.

Ein typisches Setup für Java-basierte Selenium-Tests könnte wie folgt aussehen:

Einsatz von Axe in Java

In diesem Setup wird Axe Core als JavaScript innerhalb der geöffneten Seite ausgeführt, und alle gefundenen Accessibility-Verstöße werden detailliert im JSON-Format zurückgeliefert. Diese lassen sich direkt in bestehende QA-Reports oder Dashboards integrieren.

Vorteile der Kombination mit Playwright und Selenium

Beide Frameworks ermöglichen es, Accessibility-Checks in realistischen Anwendungsszenarien automatisiert durchzuführen. Während Playwright besonders für moderne, dynamische Webanwendungen geeignet ist, bietet Selenium durch seine lange Verbreitung und Vielzahl unterstützter Umgebungen eine gute Anschlussfähigkeit für bestehende Testinfrastrukturen.

Durch die Kombination von Axe Core mit diesen Frameworks lassen sich Accessibility-Checks problemlos in komplexe, durchgängige Test-Szenarien integrieren:

- Accessibility-Tests können zusammen mit funktionalen Tests laufen, ohne separate Testzyklen.

- Verdeckte Barrieren, die nur in bestimmten Zuständen der Anwendung auftreten, werden frühzeitig erkannt.

- Barrierefreiheitsprüfungen werden dadurch ein selbstverständlicher Teil jeder Build- und Release-Pipeline.

Fazit – Barrierefreiheit als Qualitätsstandard

Barrierefreiheit ist weit mehr als eine regulatorische Pflicht, sie ist ein zentraler Bestandteil der eigenen Qualitäts- und Wertevorstellung. Barrierefreiheit bedeutet für uns, digitale Produkte so zu gestalten, dass sie von allen Menschen unabhängig von körperlichen oder kognitiven Einschränkungen selbstbestimmt genutzt werden können. Das Ziel ist nicht nur die Einhaltung von Standards, sondern der konkrete Beitrag zu mehr Teilhabe und Chancengleichheit in der digitalen Welt.

Der Grad der Barrierefreiheit sollte nicht nur ein nachgelagerter Prüfpunkt sein, sondern schon während der Software-Entwicklung betrachtet werden. SMF hat sehr gute Erfahrung mit der Integration von Axe Core in CI/DI-Pipelines gemacht. Als Erweiterung bestehender UI-Automationen kann so z. B. die Barrierefreiheit kontinuierlich gemessen und verbessert werden. So kann Barrierefreiheit als Bestandteil der moderner Softwarequalität gelebt werden. Gerne beraten wir Sie bei Ihrer Umsetzung ähnliche Prüfprozesse.

SMF für eine wegweisende Barrierefreiheit in Softwareprodukten

Wir entwickeln seit über 40 Jahren kundenspezifische Software und stellen Softwarelösungen zur Optimierung von Geschäftsprozessen bereit. Wir kennen die Herausforderungen und Stolpersteine, die bei der Umsetzung barrierefreier Softwareprojekte auftreten und bringen unsere Erfahrung gezielt ein, um nachhaltige, inklusive Lösungen zu schaffen.

Bei der Entwicklung und Optimierung von Anwendungen beraten wir Unternehmen umfassend zu den Anforderungen an digitale Barrierefreiheit, unterstützen bei der Auswahl geeigneter Technologien und helfen, barrierefreie System- und Anwendungsarchitekturen von Anfang an richtig zu planen. Lassen Sie sich von unserem Expertenteam beraten und gemeinsam schaffen wir den Schritt in eine inklusive digitale Zukunft.

* Pflicht für alle Anfragen zu unseren Angeboten.

Weiterführende Links